Museo della brigata partigiana "Val di Vara"

Una parte fondante nella nostra storia protetta dall'antico maniero.

Il Museo della Brigata Val di Vara, che sorge all'interno del Castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio, racconta, appunto, la storia di quella formazione partigiana che operò nell'area durante la guerra di liberazione, aderendo alla Colonna Giustizia e Libertà nella IV Zona Operativa. E' un percorso molto istruttivo che mette insieme diversi cimeli come divise, armi, oggetti di vita quotidiana dei giovani combattenti per la libertà. Sono inoltre fruibili alcuni video e, in apposite bacheche, sono conservati documenti molto interessanti.

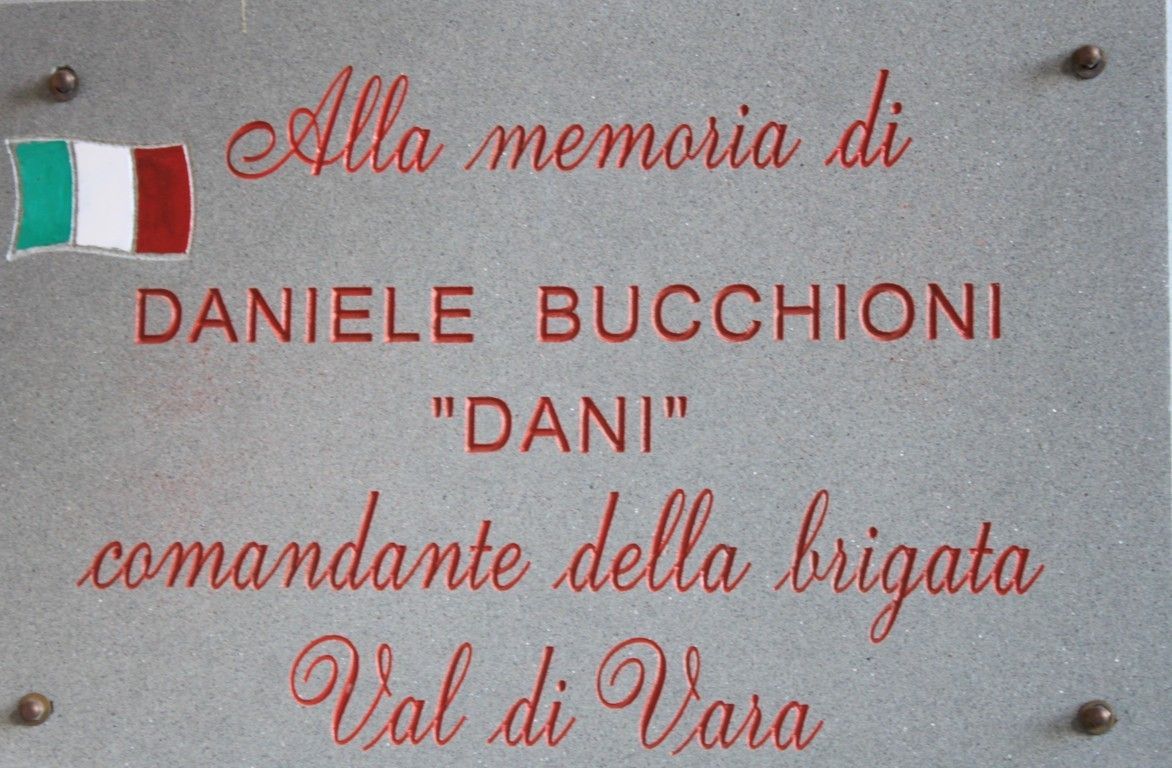

Il museo è dedicato al suo comandante Daniele Bucchioni "Dany", il quale ha fortemente voluto il museo e, purtroppo, è scomparso pochi giorni prima della sua inaugurazione.

Di seguito riportiamo l'articolo sul Battaglione Val di Vara di Maria Cristina Mirabello tratto dal sito dell'Istituto Storico della Resistenza della Spezia

https://www.isrlaspezia.it/strumenti/lessico-della-resistenza/battaglione-val-di-vara/

BATTAGLIONE VAL DI VARA

A cura di Maria Cristina Mirabello

Premessa

Il Battaglione “Val di Vara” appartiene alla Colonna “Giustizia e Libertà”, che si forma precocemente nello Spezzino, avendo in principio i suoi due punti di forza a Torpiana di Zignago e nel Calicese.

Origini del Battaglione “Val di Vara”

Già all’8 settembre 1943, con lo sbandamento dei soldati alla notizia dell’armistizio e con il loro rientro a casa, troviamo da subito nel Calicese molteplici attività di raccolta armi e aiuto ai soldati.

Si formano inizialmente tre gruppi: uno in Località Borseda (con Ferdana, Garbugliaga, Beverone) comandato da Aldo Bucchioni, uno in Località Debeduse (con Lavacchio Terrugiara e Vicchieda) comandato da Amedeo Paita e Carlo Calorini, e uno in Località Villagrossa comandato da Ugo Tarantola, allargatosi poi a Santa Maria (con Lino Masini), Molunghi (con Salcino Simonetti), Calice-Campi-Nasso (con Giovanni Ceragioli, futuro Commissario della Ia Divisione Liguria-Picchiara e Gino Paita), Suvero (con Silvio Romani), Veppo e Casoni (con Luisito Rebecchi), Castiglione Vara (con Eriberto Pagano).

Gli aderenti di Borseda, Debeduse e Villagrossa, partecipano al primo incontro di coordinamento, che ha luogo presso il cascinale Buscini, in località Debeduse, già il 19 ottobre 1943: promotore e coordinatore dell’incontro stesso è il Tenente Daniele Bucchioni.

Si muove anche la frazione di Madrignano con Emilio Del Santo, Abele Bertoni e Dino Batti; Piana Battolla, ove operano Carlo Sardi, Dino Canese, Primo Galasso, Giovanni Terribile, Umberto Battolla, Nino Valeriani, Follo e Pian di Follo, dove esplicano un’intensa attività il capitano Orazio Montefiori (“Martini”)[1], Fernando Chiappini, collegatisi poi con il movimento già sorto a Vezzano Ligure[2], mentre a Valeriano troviamo Amelio Guerrieri[3]. Particolare incidenza assume in questo quadro la figura di don Carlo Borelli, parroco di Follo Alto, che diventerà poi cappellano di “Giustizia e Libertà”. Sempre a Follo-Bastremoli va ricordata la figura di Agostino Bronzi, insigne militante socialista che in questo momento lì risiede.

Alla data del 20 marzo 1944 il gruppo che ruota intorno a Daniele Bucchioni “Dany” riconosce come riferimento il Comando di Torpiana (vedi Colonna “Giustizia e Libertà” nell’Organigramma di partenza) con cui prende contatti tramite fondamentalmente il ragioniere Giuseppe Grandis (“Gisdippe”) che sta a Vezzola, compie azioni assalendo la Caserma dei Carabinieri di Calice, dove si impossessa di una mitragliatrice Breda calibro 8 e di alcune cassette di munizioni, prosegue la collaborazione con Orazio Montefiori per Follo.

Nel maggio 1944 entra in clandestinità anche Blandino Blandini “Tigre”, appartenente ad una formazione madrignanese. Nel maggio 1944 il partigiano Cirillo Palladini, degente nell’Ospedale del Felettino-La Spezia, gravemente ferito ed in attesa di essere fucilato, viene prelevato da un “commando” inviato da Bucchioni e diretto da Carlo Mazzoni di Lerici: è operato in circostanze eccezionali all’ombra di una quercia ai Casoni (e salvato) dal dott. Umberto Capiferri[4].

Nel giugno 1944 i nuclei di Madrignano, Suvero, Follo, Piana Battolla e Veppo, con l’aggiunta di ulteriori forze provenienti da Vezzano e ancora da Follo, si trasferiscono a Ghiacciarna, in montagna, a 959 m., presso il valico dei Casoni, sulla mulattiera proveniente da Villagrossa.

Sempre a giugno, fra il 18 e il 19, Daniele Bucchioni e Gordon Lettattaccano il castello di Calice e, sebbene l’attacco non riesca, il presidio fascista rimane assediato e non può uscire, per cui il Comando Militare fascista spezzino fa ritirare successivamente il presidio stesso dalla località.

E’ questa la fase in cui la Brigata d’Assalto Lunigiana, precedente diretto e nucleo fondante della Colonna G.L., è già strutturata in compagnie: fra esse quelle che diventeranno in seguito, con vari assestamenti, il Battaglione “Val di Vara”[5].

Quando a fine luglio 1944 viene a compimento il processo di aggregazione delle formazioni patriottiche combattenti attraverso la creazione della Ia Divisione Liguria e si costituisce un Comando Unico, la neonata Divisione Liguria comprende la Brigata “Centocroci”, la Brigata Garibaldi “M. Vanni” (già Battaglione “Signanini”), la Brigata Garibaldi “A. Gramsci” e il Battaglione “Picelli”. Della I Divisione viene a far parte anche la Brigata d’Assalto Lunigiana che ha da poco assunto la denominazione di Brigata o Colonna “Giustizia e Libertà” (comandata da Vero Del Carpio), qualificandosi chiaramente con il nome come formazione che si richiama al Partito d’Azione e al Movimento G.L.

Fra luglio e agosto, la Brigata G.L., ormai divisa in sei compagnie, si allarga a dismisura e, nell’imminenza del rastrellamento del 3 agosto 1944, sul monte Picchiara si trovano fra 500 e 600 partigiani G.L.

Nei giorni precedenti il rastrellamento la Colonna G.L. sta attuando e migliorando la struttura in sei compagnie che si è già data. In tale organigramma il Primo Battaglione, diviso in tre compagnie, a loro volta articolate in distaccamenti e squadre, vede la Prima compagnia agli ordini di Daniele Bucchioni “Dany”, la seconda agli ordini di Gino Paita e la terza agli ordini di Amelio Guerrieri. Comandante del Primo Battaglione è Orazio Montefiori “Martini”: egli è anche vice-comandante della Colonna e fissa il Comando in località Le piane di Cornoviglio[6].

Dopo il drammatico rastrellamento del 3 agosto 1944[7] continua l’attività partigiana con attacchi ad autocolonne tedesche, asportazione presso Valeriano dai magazzini tedeschi di casse di bombe a mano, azioni di sabotaggio ed atti dimostrativi. Il Comando tedesco, preoccupato per l’intensa attività, decide allora un rastrellamento che investa tutta la zona.

E’ l’8 ottobre 1944: la prima Compagnia G.L. del “Val di Vara” è schierata nella zona compresa fra il Monte Bastia-Foce Borseda, per sbarrare arrivi da Rocchetta Vara. La resistenza partigiana si protrae fino a mezzogiorno, quando il nemico cerca di chiudere in una morsa i partigiani, aggirandoli. E’ in tale frangente che Bucchioni fa ripiegare le squadre più minacciate e si ferma per coprire la manovra con Piero Spezia: muore Piero Spezia[8], rimane ferito Bucchioni e muore successivamente Vincenzo Selvaggio, inviato come staffetta per avvertire il Comando del Battaglione di quanto accaduto. Il rastrellamento nel suo complesso, nonostante i due morti partigiani, non ottiene assolutamente l’effetto sperato dai nazi-fascisti.

Il 26 ottobre 1944, Vero Del Carpio, Comandante della Colonna G.L. (che ammonta a 650 elementi), sanziona la nuova organizzazione della Colonna stessa in due Battaglioni (“Val di Vara” e “Zignago”) e nelle sei compagnie che di fatto esistono già[9]. A capo del Battaglione “Val di Vara” è ancora Orazio Montefiori “Martini”, Commissario Politico è Ezio Giovannoni “Ezio I°”[10], vicecomandante è Daniele Bucchioni “Dany” che subentra a Montefiori però prima del rastrellamento del 20 gennaio 1945. La prima Compagnia è affidata a Daniele Bucchioni, la seconda a Luigi Carbonetto “Nizzi”, la terza ad Amelio Guerrieri “Amelio”. C’è anche un Plotone Carabinieri, un Plotone Esploratori, il Plotone “Ciccio” e il personale del Comando.

A Gennaio 1945 il Battaglione “Val di Vara” risulta infine così disposto: il Comando è situato a Villagrossa, Comandante è il Tenente Daniele Bucchioni (Dany)[11]. La prima compagnia è stanziata sul monte Cucchero con plotoni e squadre a Villagrossa, S. Maria e Ghiacciarna; la seconda a Pietra Bianca con plotoni a Montereggio e a casa Pistona, la terza a Beverone. In questo momento la forza numerica del Battaglione “Val di Vara” è di 266 effettivi[12]. A Piana Battolla, Pian di Madrignano-Pagliadiccio, Bolano-Ceparana, Calice al Cornoviglio e Castiglione Vara-Beverino sono presenti posti di polizia partigiana.

Quando è ormai prossimo il grande rastrellamento del 20 gennaio 1945, ampiamente preannunciato dal Comando IV Zona Operativa, nel tentativo di porre in atto manovre preventive rispetto ad esso, il 18 gennaio muore per il battaglione “Val di Vara” il caposquadra Luigi Vega, viene ferito e catturato Alcide Paita e ferito gravemente Michele Esposito. Quanto al rastrellamento vero e proprio, che vede il riuscito sganciamento della maggior parte delle forze partigiane della IV Zona oltre il Gottero, la colonna “Giustizia e Libertà” combatte il giorno 20 gennaio dalle sue posizioni ma solo in parte valica il Gottero perché, nel caso del Battaglione “Val di Vara”, è dislocata troppo lontana da esso.

Il “Val di Vara”, dopo avere combattuto alle Prede Bianche e nella zona di Beverone-Stadomelli, ripiega, o disperdendosi nei boschi di Calice o oltrepassando di notte il Vara per uscire dalla zona rastrellata. Amelio Guerrieri, comandante della terza compagnia, verso le due di notte del 21 gennaio, chiede al comandante di Battaglione, che con la prima compagnia copre la ritirata della terza, di poter andare oltre il Vara con 62 uomini, riunendo anche parte di altre Compagnie. Il Comando di Battaglione rimane nella zona di Borseda-Forno.

Guerrieri arriva a Valeriano il 22 gennaio 1945 e vi concentra i partigiani. Ma la mattina del 26 il paese è circondato da preponderanti forze nazifasciste contro le quali i partigiani, guidati da Guerrieri e aiutati dalla popolazione, si battono, per ritirarsi poi verso il bosco. Muoiono in questa circostanza Giuseppe Morini e Silvio Maggiani.

In seguito al rastrellamento del 20 gennaio 1945, ma ormai a fine febbraio, Blandino Blandini (“Tigre”), vicecomandante della seconda compagnia, viene reso autonomo da essa e costituisce la quarta, distaccata a Montereggio, con posto di avvistamento a Madonna del Monte, inoltre a Villagrossa è istituita la quinta Compagnia e trasferita nella zona del Monte Cornoviglio-Prede Bianche. Comandata da Giuseppe Coselli (“Beppe”) viene usata come riserva e sono inquadrati in essa i partigiani di altre nazionalità.

Ulteriori cambiamenti riguardano la terza Compagnia comandata da Amelio Guerrieri: poiché il secondo Battaglione della Colonna “Giustizia e Libertà” ha subito pesantissime perdite nel corso del rastrellamento del 20 gennaio1945 (v. Battaglione “Zignago”) ed è in via di ristrutturazione, Amelio Guerrieri con i suoi uomini lascia il 26 febbraio 1945 la postazione del Beverone (e il battaglione “Val di Vara”), trasferendosi sul Battaglione “Zignago”, al comando della quinta Compagnia. Il “Val di Vara” ricostituisce però la compagnia stanziata sul Beverone: composta da uomini provenienti da Piana Battolla e Follo è affidata al comando di Aldo Bucchioni, fratello di Daniele Bucchioni.

Dopo il 20 marzo 21945 il Battaglione “Val di Vara” provvede anche alla costruzione di un campo di atterraggio a Ghiacciarna, utilizzato per due importanti lanci alleati di vestiario, viveri e soprattutto esplosivo.

Nella fase finale il colonnello Fontana, comandante della IV Zona Operativa, convoca alle 18 del 21 aprile 1945 Daniele Bucchioni, comandante del battaglione “Val di Vara” e vice Comandante della colonna G.L., comunicandogli che alla sua formazione, in concomitanza con le avanguardie americane, è affidato il compito impegnativo di attaccare Aulla.

Gli uomini del “Val di Vara”, convinti insomma di scendere sulla Spezia, sono invece chiamati ad altra operazione. Si muovono per conseguire l’ordine ricevuto le Compagnie, diventate nel frattempo Battaglioni perché la Colonna G.L. è stata assimilata a Divisione e il “Val di Vara” a Brigata (v. a tale proposito il Nota Bene in fondo alla Scheda Colonna “Giustizia e Libertà”).

Le forze della Brigata (predisposte secondo precisi obiettivi e compiti) sono così articolate: primo battaglione comandato da Giuliano Ratti, secondo battaglione comandato da Gino Paita, terzo battaglione comandato da Aldo Bucchioni, quarto battaglione comandato da Blandino Blandini, compagnia di riserva comandata da Beppe Coselli. C’è anche un posto di distribuzione munizioni, un posto di medicazione, un posto di distribuzione viveri e il posto Comando brigata.

Con questa azione finale di strategica importanza la ormai “Brigata Val di Vara” occupa la fortezza della Brunella e assicura la liberazione di Aulla (MS), su cui discende alle 22 del 23 aprile 1945, catturando numerosi prigionieri consegnati da Daniele Bucchioni al capitano che comanda le avanguardie alleate. Nel pomeriggio dello stesso giorno la Brigata ripiega su Piana Battolla dove è attesa dal comandante della Colonna, ormai Divisione G.L., Stefano Colombo “Carli” che abbraccia commosso Bucchioni e gli altri ufficiali della Brigata.