Cosa vedere:

storia, cultura, ambiente...

A SPASSO NELLA STORIA

In Val di Vara potrete vivere in un racconto che parte da un’epoca, precedente addirittura a quella dell’antica Roma, nella quale l’antico popolo dei liguri apuani si preparava ad opporsi con fierezza e tenacia proprio alle legioni della nascente potenza. Un territorio che è stato poi teatro, attraverso i secoli, di scontri e di contese tra famiglie, signorie e repubbliche pagando il fatto di essere importante snodo di comunicazione tra la pianura padana, il centro Italia e giù fino a Roma.

Sarete di fronte a un lungo percorso che parte dalle misteriose e affascinanti statue stele, passa attraverso castelli, borghi, pievi e chiese per giungere fino ai nostri giorni. Avrete modo di trovare traccia di quelle antiche comunità degustando i nostri piatti, molti dei quali sembrano provenire direttamente dalla notte dei secoli, come i testaroli e altri piatti frutto e conseguenza dei tradizionali metodi di allevamento e di coltivazione.

Quello che vi proponiamo non è insomma una semplice vacanza, ma la conoscenza di un territorio fatto di tradizioni, modi di vivere, beni culturali materiali e immateriali… insomma del nostro genius loci… che renderà la vostra esperienza semplicemente unica…

I castelli

I borghiI

la natura

le Chiese

UNA TERRA DI CASTELLI

I castelli: una galleria della nostra storia.

L'area vasta nella quale la Val di Vara è inserita, a partire dalle vicine Val di Magra e Lunigiana, si è caratterizzata nei millenni come terra di passaggio tra il nord e il centro della penisola; averne il controllo ha progressivamente assunto un forte valore per i commerci, le campagne militari e fianco per la religione (basti pensare alle vie percorse dai pellegrini diretti a Roma). Forse anche per questo è diventata terra di confronto e di scontro tra le nascenti entità istituzionali, repubbliche o signorie, e tra le grandi famiglie che hanno fatto la nostra storia. Possiamo pensare ai castelli che sono giunti a noi come a un libro su cui leggere lo snodarsi di questo percorso, tra i cambiamenti dell'arte della guerra che imponevano diverse difese, alla magnificenza delle sale, alla bellezza dei borghi circostanti. Vi proponiamo di visitarli, quei pochi ancora fruibili, o di recarsi nei luoghi dove sorgevano, per poter cogliere un po' della nostra storia e del nostro genius loci. Nelle righe seguenti ve ne proponiamo alcuni tra i più importanti.

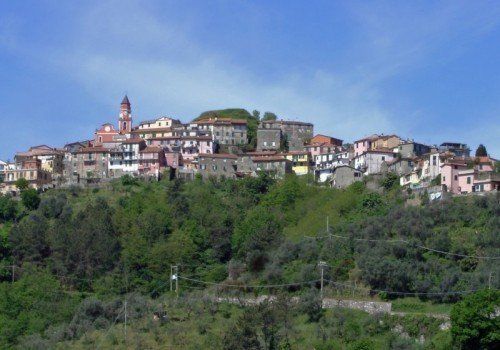

I BORGHI STORICI

Uno stile di vita millenario.

Nei borghi millenari della Val di Vara coesistono le tradizioni religiose delle comunità che essi ospitano, il loro forte legame con il territorio espresso dall'agricoltura e dall'allevamento, la consapevolezza di essere al centro di importanti vie commerciali e di comunicazione. Un insieme di rapporti con le persone, con il territorio, con la religione e la cultura che ha creato un stile di vita che sta ancora andando avanti dopo millenni. Uno stile che si esprime anche attraverso la realizzazione di feste, di eventi tradizionali e religiosi che attraversano tutto l'anno.

TIVEGNA

Scrivi una breve descrizione

PIGNONE

Scrivi una breve descrizione

BRUGNATO

Scrivi una breve descrizione

BORGHETTO DI VARA

Scrivi una breve descrizione

L'AMBIENTE E IL PAESAGGIO

Le risorse naturali di questo comprensorio, uno dei polmoni verdi della Liguria, sono state valorizzate negli ultimi anni da politiche del territorio e dell’ambiente all’avanguardia: il Comune di Varese Ligure ha investito molte risorse per il rifacimento di acquedotti, fognature, parcheggi, illuminazione pubblica, depuratori, e si è impegnato a destinare almeno il 10% delle risorse a favore dell’ambiente. Ciò ha permesso al comune di fregiarsi, primo in Europa, della certificazione ambientale Iso 140001: un riconoscimento importante che ha fatto in breve tempo di Varese Ligure un esempio da imitare per la gestione eco-sostenibile dell’entroterra. Varese Ligure è dunque, secondo l’unione europea, il primo comune che può garantire ad abitanti e turisti assenza di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, controllo efficace e senza ricadute ambientali di rilievo del ciclo dei rifiuti, del trattamento delle acque; a questi vantaggi si aggiungono trasporti, servizi ai cittadini e alle imprese a basso impatto ambientale, ferrea tutela del paesaggio.

All’ISO 140001 è seguita anche la registrazione EMAS da parte del Comitato Ecolabel-Ecoaudit che hanno accertato significativi processi di efficienza ambientale, hanno verificato l’assenza di agenti inquinanti (ossido di carbonio, inquinamento acustico ed elettromagnetico), hanno garantito la qualità dei servizi urbani (gestione dei rifiuti, trattamento delle acque, servizi alle imprese, trasporti, tutela del paesaggio) ed hanno riconosciuto la valenza turistica del territorio.

LE CHIESE E I PERCORSI DELLA FEDE

I nostri colli raccontano un percorso di fede e di gesta monastiche.

Le chiese immagine di un antico mondo. Isolate nel verde o sulla vetta delle colline, compresse nel perimetro paesano o lungo le vecchie vie di comunicazione quale conforto ai viandanti in cammino. Si può partire dalla vecchia Chiesa di Ceparana (per alcuni fondata dallo stesso San Venanzio) fondata nel VI secolo con la sua torre campanaria oggi incorporata nel castello Giustiniani, per giungere fino alla Chiesa della Pieve di Zignago, oppure a quella di Carro (notevole per le opere d'arte custodite nel suo interno e per l'alta torre campanaria).

Un percorso di devozione che risale tutta la valle significando uno stretto legame tra la storia delle comunità con la religione, i cui simboli sono anche sparsi tra i campi una volta fittamente coltivati.

TIVEGNA

Chiesa di San Lorenzo

CALICE CORNOVIGLIO

Chiesa NS Signora di Loreto

BRUGNATO

ButtonFOLLO

Pieve di San Martino

Il Castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio

II maniero Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio ha origini molto antiche ma non è nota la data della sua costruzione. Durante l’alto Medioevo il feudo pervenne al ramo Obertengo degli Estensi e successivamente agli onnipresenti Malaspina che del XIII secolo, si trovarono a fronteggiare gli attacchi del vescovo di Luni.

Nel 1206 il contenzioso risultava già risolto con un lodo che restituiva ufficialmente il “castrum calisi” a Guglielmo e a Corrado Malaspina, riconoscendo che il castello era stato occupato abusivamente dal vescovo Gualtiero.

Nel corso del XIII e del XIV secolo la proprietà Feudale subì numerosi passaggi di proprietà pervenendo da Corrado l’Antico nel 1221, a Manfredi di Giovagallo nel 1266, al ramo di Villafranca nella prima meta del XIV secolo e, con la nuova divisione del 1355, ad Azzone Malaspina di Lusuolo.La contesa tra i diversi rami della famiglia per il dominio su Calice fu bruscamente interrotta nel 1416, dalla occupazione delle truppe della Repubblica genovese che si impadronirono di quindici castelli tra cui «Calix e Madroganum», consegnati ai Fieschi. Dopo altri passaggi i Fieschi risultano ancora proprietari del feudo fino a quando, in seguito al fallimento della congiura ordita da Gian Luigi Fieschi contro Andrea Doria, il castello venne donato dall’imperatore Carlo V all’ammiraglio stesso.

Probabilmente risale a questo periodo l’intervento di trasformazione più massiccio alle strutture del castello, che perse la funzione difensiva a favore di quella abitativa durante il dominio di Placidia Doria, discendente di Andrea. Nel 1772 la definitiva cessione del castello a Pietro Leopoldo Granduca di Toscana che ne fece uso burocratico – amministrativo.

Dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia fu sede comunale fino al 1993 e successivamente è diventato polo museale. Attualmente ospita al piano nobile il

Museo della Brigata Partigiana “Val di Vara”

(clicca

qui

per approfondire)

e

il Museo delle Risorse Faunistiche. Ai piani sottostanti sono presenti i seguenti musei: Pinacoteca”David Beghè”

(pittore affrescatore nato a Calice nel 1854 e morto a Milano nel 1933), Piccolo Museo “Pietro Rosa” ( nato a Le Grazie nel 1923 e morto a La Spezia nel 1995 ), Museo della Tradizione Contadina, Museo della Statua Stele e Museo dell’Apicoltura.

Il Castello di Madrignano

Una prima citazione del castello è datata in un diploma imperiale di Federico Barbarossa, risalente al 1164, nella quale espressamente viene concesso il castrum Madrognani ad Obizzo Malaspina. Probabilmente il castello, o un suo primario impianto, fu edificato in un tempo anteriore a quel documento, forse durante la dominazione degli Estensi o dei conti-vescovi di Luni. Dal 1206 la proprietà sul feudo di Madrignano - e quindi del relativo castello - fu assoggetta esclusivamente alla famiglia Malaspina che ne mantenne il dominio fino al 1416, anno dell'assalto e distruzione operata dalla Repubblica di Genova negli scontri che interessarono tutto il territorio feudale dei Malaspina. Alla famiglia malaspiniana subentrarono i conti Fieschi.Conquistato poco tempo dopo dai conti di Mulazzo e ancora ripreso dalla famiglia fliscana per un breve periodo, solamente nel 1469 il castello ritornò nelle mani dei Malaspina per circa tre secoli. Una seconda e definitiva distruzione (a cui non seguì una nuova ricostruzione, ma solo un riadattamento delle parti ancora in buono stato) il castello di Madrignano dovrà ancora subire tra il 1705 e il 1706 negli scontri tra gli eserciti franco-spagnoli con gli imperiali austriaci (guerra di successione spagnola). Dal 1772 la proprietà rientrò nei confini del Granducato di Toscana. Con il Regno d'Italia il castello fu adibito a prigione e a caserma.

Il Castello del borgo rotondo di Varese Ligure.

Nato su un preesistente castrum, testimonia con le sue vicende edilizie le vicissitudini storiche di Varese Ligure e ne attesta l'importanza assunta nel Basso Medioevo.

Originariamente i Fieschi, si costruirono nella parte nord del Borgo una "casa" o "picciol Palazzo", di cui non è rimasto nulla salvo il muro settentrionale che attualmente costituisce il lato sud del quadrilatero del Castello.

Per sintetizzare le complesse fasi di costruzione, basti ricordare due nomi:

- Nicolò Piccinino, capitano di ventura milanese che, nel corso di una spedizione militare, fece erigere la torre alta di "offesa" nel 1435;

- Manfredo Landi che , sposata Antonia Maria Fieschi, costruì tra il 1472 e il 1478-79 il torrione difensivo, di forma cilindrica, in cui si possono notare le "bocche di fuoco".

La Fontana moderna davanti al Castello

I Fieschi, molto amati dalla popolazione, ripresero il controllo del Borgo e vi rimasero fino al 1547, anno in cui fallì la congiura di Gian Luigi Fieschi contro i Doria.

Il Castello si prestò a diversi impieghi e benché attualmente di proprietà privata, viene concesso per ospitare mostre o convegni.

CURIOSITA' "Quando da molto tempo non pioveva, si usava bagnare i piedi alla statua seicentesca della Madonna del Castello, posta in una nicchia rivolta verso la piazza".

Palazzo Giustiniani di Ceparana (Bolano)

"Nel 1717 la nobile famiglia genovese dei Giustiniani acquista quel che resta del castello di Ceparana trasformandolo in residenza e nell’Ottocento fa edificare in aderenza al palazzo una cappella gentilizia dedicata alla SS.Annunziata. Dopo i lavori di restauro dei primi anni del Novecento dell’edificio originario rimane oggi la torre campanaria a quattro bifore inglobata nel palazzo così come la vediamo oggi. Un singolare episodio la riguarda e ci riporta al periodo napoleonico. I soldati francesi, saliti sul campanile, staccarono con cura la grande campana che fu trasportata a Marsiglia senza purtroppo far più ritorno a Ceparana. Di scippi la nostra storia locale è piena ma quello della campana è davvero singolare!

Ma chi erano i Giustiniani? Famiglia genovese molto influente nella Serenissima Repubblica aveva ottenuto la signoria dell’isola greca di Chio. E’ presente, oltre che a Ceparana, in altri territori fra i quali è bene ricordare Bassano Romano, in provincia di Viterbo, dove nel 1595 i Giustiniani danno vita a un loro principato che lascerà traccia in quella comunità nella quale non casualmente ogni anno viene rievocato un seicentesco mercatino in costume."

Il Castello di Godano.

Nel secolo XI Sesta appare in alcune concessioni imperiali quale territorio in cui riscuotevano i pedaggi sulle merci e sui viandanti i monaci dell’abbazia longobarda di San Salvatore di Leno, che esercitava gli stessi diritti su Pontremoli.

L’area di Godano, e il territorio circostante, faceva parte della Diocesi di Luni.

Dal punto di vista politico la zona fu prevalentemente segnata dalle azioni compiute dagli Estensi e dai Malaspina, dei quali i primi si affermarono nella zona a partire dall’XI secolo come signori di Pontremoli e pertanto delle strade che da lì portavano alla riviera, occupando anche Godano e Chiusola, mentre i secondi dal XII non ebbero altro obiettivo che imporre la propria supremazia in tutta la Lunigiana.

È infatti probabile che i castelli di Godano, Chiusola, Rio e Groppo formassero un quadrilatero fortificato di loro giurisdizione. Nel 1229 Godano è di dominio pontremolese non si sa da quando, forse solo da tre anni prima, ma i Malaspina tentano di riappropriarsene.

A sua volta Pontremoli e i territori gestiti dal suo Comune facevano parte dei territori cui aspiravano i Fieschi, specialmente Nicolò e Alberto, nipoti di Tedisio Fieschi, uno dei fondatori della casata. Sappiamo, infatti, che in quel tempo il nostro castello di Godano fu trasformato proprio da Alberto Fieschi in uno dei centro d’operazione contro i genovesi che contrastavano l’avanzata del loro potere nel levante. Non si fa attendere la risposta della Repubblica; nel 1273 Andrea Doria, capitano del popolo, mandò balestrieri e fanti a espugnare il castello di Godano, impresa che si rivelò piuttosto semplice.

Solo dieci anni dopo Godano è nuovamente nell’orbita pontremolese che affida il castello a un capitano e sei serventi, estratti a sorte ogni mese tra coloro che avevano tra i 15 e i 70 anni. Che possedere questo castello fosse importante per Pontremoli come postazione di controllo della Val di Vara è evidente dalle regole che il Comune impose a coloro che lo custodivano. Era infatti stabilito che chiunque avesse perso o consegnato il castello sarebbe stato punito con la pena di morte e che i suoi eredi ne avrebbero pagato le conseguenze in perpetuo.

In seguito Pontremoli esce dalla storia di Godano, nel XIV secolo il borgo e il suo castello passano sotto Lucca, e da Lucca ai Malaspina che per tutto il secolo e quello successivo se ne contenderanno il possesso alternatamente con la Repubblica di Genova e con i Fieschi.

A metà ‘400 Godano e Chiusola tentano di costituire un nuovo marchesato che si intitola di Godano e Bolano, ma i coloro che lo ressero, Antonio II e il figlio Antonio III, con il loro atteggiamento di feudatari prepotenti e aggressivi si inimicarono a tal punto il popolo che gli abitanti insorsero e per sedare la rivolta furono costretti a rivolgersi al duca di Milano Ludovico Sforza.

Gli Sforza si intromisero in ambiente ligure, il ducato di Ludovico il Moro, tra il 1494 e il 1499, aveva truppe milanesi stanziate a Pontremoli e intervenne nel feudo prima in favore di Antonio III Malaspina finché il signore di Pontremoli alla fine decise di accogliere le lamentele dei godanesi e li liberò dalla Signoria malaspiniana, la quale però non riconobbe l’autorità milanese e ordinò per punizione la distruzione del castello.

Furono anni difficili per la popolazione di Godano, arrivata allo strenuo della sopportazione nei confronti dei signori, come è testimoniato dall’uccisione di Alessandro Malaspina in occasione del suo tentativo di recuperare Godano forte dell’aiuto di Sinibaldo Fieschi.

Finalmente, il 3 settembre del 1526, Godano fece atto di sottomissione a Genova, alla quale rimase sempre affiancata e ne seguì la sorte.

Brugnato

sorge verosimilmente ad opera dei monaci di San Colombano nel VII secolo d. C. in una zona di confluenza di antichi tracciati viari che scendevano dall’Appennino, altri che risalivano da Luni in direzione di Genova, altri ancora che andavano verso Piacenza e Tortona.

L’abbazia godette fin dall’VIII secolo di una particolare protezione da parte di re e imperatori. Ne sono testimonianza i diplomi imperiali di Carlo il Grosso, Ottone III ed Enrico II nei quali il monastero viene affrancato dalle vessazioni di feudatari e vescovi ed assoggettato direttamente alla Santa Sede nonché dotato di molti possedimenti.

Nel 1133 il pontefice Innocenzo II elevò Brugnato a dignità di diocesi, suffraganea di Genova. La piccola città da sempre protetta dalla Repubblica di Genova, fu oggetto di contesa tra le nobili famiglie dei Malaspina e dei Fieschi che volevano insediarsi nel territorio. Nel 1215, quando Corrado Malaspina occupò alcuni forti brugnatesi, fu proprio Genova a respingerlo e a lasciare poi i Fieschi in città come vice-domini.

All’inizio del ‘300 le lotte tra guelfi e ghibellini costrinsero l’allora vescovo di Brugnato a ritirarsi a Pontremoli e, a Brugnato, la dominazione dei Malaspina si alternò con quella dei Fregoso fino alla metà del

sec. XVI, quando, con un moto insurrezionale, la città passò sotto il governo della Repubblica di Genova.

Nel 1820 per decreto pontificio la diocesi di Brugnato venne unita a quella di Luni -Sarzana fino al 1929 quando la sede vescovile passò alla Spezia.

Oggi dalle foto aeree è possibile distinguere il nucleo centrale della cittadina definito dalla cerchia del suo fossato, di forma ellittica, purtroppo ormai interrato, nella sua natura di borgo fortificato medievale, a pianta circolare, sviluppatosi attorno alla cittadella vescovile.

Pignone

“Questo antico borgo della Val di Vara è caratterizzato da un centro storico tipico e con numerosi punti di interesse, che si possono scoprire seguendo un itinerario di visita ben segnalato. Anche gli amanti della natura troveranno opportunità di visita del territorio grazie alla buona rete sentieristica che attraversa un contesto naturalistico di grande bellezza. Tutte le informazioni sono reperibili presso l’ufficio turistico che offre un servizio estremamente efficiente, promuovendo anche i prodotti tipici della località.” Elsa, ghost visitor TC

Borghetto di Vara

I nuclei abitati più antichi sono le frazioni collinari: Ripalta, Cassana, L’Ago, che si trovavano sull’antica via romana. Dopo il Medioevo, quando venne riorganizzata la rete stradale, le vie di traffico si spostarono nel fondovalle, e altrettanto fece gran parte della popolazione. Un tempo esisteva, vicino all’attuale capoluogo, una chiesetta con annesso ospizio per i pellegrini, denominata “Burgus Sanctae Mariae Magdalenae” da cui il nome del centro abitato. Borghetto era un tempo una importante località sulla Via Aurelia, principale via di comunicazione fra Genova e Roma; perse questa importanza dopo la costruzione della ferrovia tirrenica, completata nel 1874, e quella dell’autostrada A12, completata nel 1970. Il centro storico venne gravemente danneggiato dai bombardamenti anglo – americani della seconda guerra mondiale, che fecero numerose vittime. Recentemente il medesimo centro storico è stato oggetto di attenti lavori di restauro che ne hanno limitato il degrado. Borghetto di Vara, duramente colpito dagli eventi bellici 1940/45, raso al suolo, con l’economia in ginocchio, depauperato di giovani vite spente sia su tutti i fronti di guerra, che alla macchia durante la Guerra di Liberazione, duramente colpito anche tra la popolazione civile, impiegava lunghi anni per sanare le ferite della guerra e presentare il volto ridente e civettuolo che ha oggi. Ciò va a merito della tenacia della sua popolazione, dello spirito di sacrificio di intere generazioni che hanno saputo affiancare ad un’agricoltura povera, il lavoro nell’industria, nell’artigianato, nel commercio e nei servizi, conquistandosi un livello di vita invidiabile, confortati da tutta una serie di Sindaci e di successive amministrazioni comunali che hanno operato con saggezza e oculatezza, senza sperperi e senza sogni faraonici ma tenendo i piedi per terra secondo il concetto romano del “pater familias”, garantendo alla popolazione i servizi indispensabili e qualche cosa in più.

Da vedere:

Tivegna

Il borgo collinare più antico del comune di Follo, gode di un’ ampia vista panoramica sulla piana di Ceparana e sulla valle Usurana. Nel paese (270 abitanti) si respira ancora una atmosfera antica: portali di viva pietra, terrazze scolpite nel compatto agglomerato delle case. Da Tivegna la strada prosegue per Sorbolo e Ròssoli e Bastremoli e, scendendo, fino a Piè di Costa e Piana Battolla.

Un paesaggio rurale uno stile di vita.

La Val di Vara situata nell’entroterra della provincia di La Spezia, a pochi chilometri dalle coste urbanizzate della Liguria e della Toscana, ha conservato una elevata specificità del paesaggio in cui ancora sussistono attività agricole e pastorali. L’uso tradizionale del territorio ha generato ricadute estremamente positive, non solo sulla qualità della vita dei residenti e sulle produzioni locali, ma anche sugli habitat, gli ecosistemi e le specie animali e vegetali con cui l’uomo ha convissuto e continua a convivere da millenni. Infatti, il paesaggio della Val di Vara è ancora oggi caratterizzato da un complesso mosaico in cui si alternano zone ad agricoltura tradizionale, aree boscose e ampie zone aperte di pratopascolo. Inoltre il corso d’acqua principale, il fiume Vara che dà il nome all’intera valle, coi suoi numerosi affluenti garantisce una costante presenza di acqua e una elevata diversità di ambienti acquatici a tutto il territorio. In Val di Vara le attività tradizionali agricole, forestali e di allevamento sono sostenibili sul lungo periodo, in quanto permettono sia lo sviluppo di risorse economiche locali, sia il mantenimento della maggior parte degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali presenti. (foto FAI - RobPomo)

Il biodistretto della Val di Vara

la valle del biologico.

Il Biodistretto è un territorio vocato al biologico dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse, partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche bio). Nel bio-distretto la promozione dei prodotti biologici si coniuga con la promozione del territorio e delle sue peculiarità allo scopo di implementare lo sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali. Il Biodistretto della Val di Vara è quindi un patto per lo sviluppo sostenibile del territorio siglato dai 7 Comuni che vi aderiscono, e i produttori biologici locali, singoli e associati. Il Biodistretto ha fatto della sostenibilità e, quindi dell’agricoltura biologica, il proprio modello di sviluppo territoriale con l’intento di contaminare anche gli altri settori produttivi, quali il turismo, l’artigianato e la silvicoltura.

Santuario della Madonna di Roverano Borghetto di Vara

“L’ulivo è protagonista in questo santuario… sono infatti questi splendidi e antichi alberi che fanno da cornice alla scala che porta al santuario a simboleggiare il luogo… gli Ulivi della Madonna di Roverano hanno dentro di loro qualcosa di miracoloso davvero: ogni anno, dalla metà del trecento a oggi, durante la festa che si celebra l’8 settembre quando la Madonna viene portata in processione, questi fioriscono improvvisamente, anche se il periodo giusto per la fioritura è tra maggio e giugno. Vogliono forse con questo ricordare l’apparizione della Madonna che avvenne proprio qui a due bambine che pascolavano il loro gregge, una delle quali era muta dalla nascita… ”

Alessandra Artale, Santuari della Liguria, Storia arte fede e tradizioni, Editoriale Programma, Treviso 2018

Pieve di San Martino Follo

Un po' appartata presso il bivio per Follo Alto, l'antica chiesa di San Martino, un tempo dipendente dalla pieve di Sant'Andrea di Montedivalli, è la chiesa più antica del comune. Edificata secondo la tradizione da pellegrini francesi nel 960, nel corso dei secoli ne è stata modificata l'entrata che prima era a monte, ora collocata sulla via principale. L'edificio possiede un impianto a doppia abside che si inserisce nella caratteristica tipologia lunigianese e sembra accostarsi a quella della coeva cattedrale di Brugnato, della pieve di San Prospero a Vezzano Ligure e della pieve di San Venerio di Migliarina. Della struttura precedente oggi restano soltanto le mura perimetrali, tracce delle due primitive navate, la facciata col portale ad architrave monolitico ed il massiccio campanile quadrato. All'interno sono conservati quadri e tracce di affreschi del XV secolo, uno dei quali raffigura la parabola di San Martino e il povero pellegrino.FAI.

Abbazia dell'Accola a Borghetto di Vara

Il tempio esisteva già nell’anno 881 quando fu citato in un decreto dell’imperatore Carlo il Grosso, e probabilmente è di origine longobarda. L’attuale struttura fu fatta ricostruire a cura dei massari di Brugnato Paolo Gagioli e Antonio Giacobini nel 1482, conservando però le antiche tracce della preesistente struttura, come si legge in una iscrizione del seguente tenore: «Hoc opus fecerunt fieri Paulus Gagioli et Antonius Jacobis de Brugnato massarii Sanctae Mariae de Accola MCCCCLXXXII»

Nel corso del XVII secolo ospitò provvisoriamente i padri francescani; questi ultimi lasciarono la struttura dell’Accola nel 1635 al completamento del nuovo convento presso Brugnato.Conserva al suo interno, oltre ad un altare del 1482, due cicli di affreschi raffiguranti la Madonna col Bambino e i santi Giovanni Battista, Antonio abate e Sebastiano e la Madonna Addolorata e i santi Caterina, Rocco e Lucia databili alla fine del XVII secolo e l’inizio del XVIII secolo. Sopra l’arco del portale, in stile romanico, è posta la croce dei vescovi di Brugnato.